Sonnenuhren in Regensburg

Die Sonnenuhren am und im Dom zu Regensburg

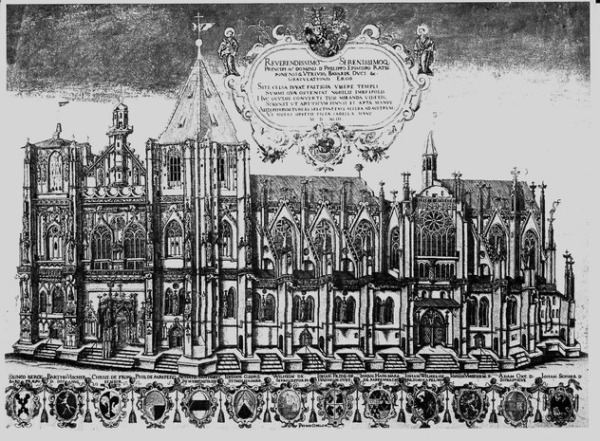

Der Regensburger Dom von Peter Opel 1593

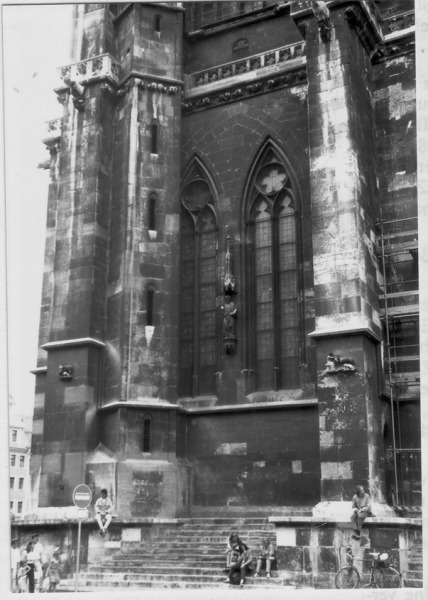

Als ich noch in Regensburg studierte, interessierte ich mich leider nicht für die Sonnenuhren am Dom. Da hätte ich einige gute und aus heutiger Sicht seltene Photos machen können, war doch der Dom damals noch nicht restauriert, sondern zeigte den Passanten seine rußig-schwarze Fassade. Stattdessen machte ich meine Zulassungsarbeit für die Abschlußprüfung über zwei mittelalterliche Glasfenster des Doms.

Viele Jahre später kam mir das Buch von Ernst Zinner in die Hände, "ALTE SONNENUHREN AN EUROPÄISCHEN GEBÄUDEN", das dieser im selben Jahr veröffentlichte, als ich in Regensburg zu studieren begann. Darin schreibt er von einer Camera Obscura- Sonnenuhr im Presbyterium des Doms. Bei der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie hatten sich über Jahre hinweg mehrere Mitglieder um die Sonnenuhren des Doms gekümmert, jedoch hatte sich keiner um diese von Zinner beschriebene Rarität bemüht. Auch der Regensburger Michael Kroll hat in seinem Buch "Die Domuhren zu Regensburg, Wahrzeichen einer Zeitenwende" diese Zinnersche Meridianlinie nicht erörtert.

Das wollte ich nun unbedingt aufklären! Ich hatte zwar etliche Bilder von den Sonnenuhren außen am Dom gemacht, jedoch keines von dieser aus dem Dominneren, weil man ja nie ohne Sondererlaubnis ins Presbyterium gehen darf und auch gerade die Sonne am Wahren Mittag in Regensburg hätte scheinen müssen, um das Sonnenscheibchen an dem von Zinner beschriebenen Streifen sehen und fotografieren zu können.

"Ernst Zinner (* 2. Februar 1886 in Goldberg; † 30. August 1970 in Planegg) war ein deutscher Astronom und Astronomiehistoriker. Er war der Wiederentdecker des Kometen Giacobini-Zinner.

Nach dem Studium in München und Jena und Forschungsaufenthalten in Lund und Heidelberg arbeitete Zinner von 1910 bis 1919 in Bamberg. Ab 1920 war er Privatdozent und ab 1924 außerordentlicher Professor an der Universität München. Von 1926 bis 1953 war er Direktor der Remeis-Sternwarte in Bamberg.

Neben seiner eigentlichen astronomischen Arbeit, insbesondere zu veränderlichen Sternen, verfasste Zinner bedeutende Werke zur Geschichte der Astronomie.

Am 23. Oktober 1913 entdeckte Zinner den gleichen Kometen wieder, den Michel Giacobini bereits im Jahre 1900 in Frankreich entdeckt hatte. Dies geschah zwei Umläufe später. Seitdem wird der Komet Giacobini-Zinner (21P) genannt.

Nach Zinner ist ein 4 km großer Mondkrater benannt."

Zitiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zinner

Nachruf auf Ernst Zinner (1886 - 1970) von Diedrich Wattenberg in den Astron. Nachr. 1971

Hier ist also der Text, der meine Aufmerksamkeit erregte:

Es muß an der Stelle eingefügt werden, daß es zwar in unseren Nachbarländern in der Tschechischen Republik, in Frankreich, in Belgien, in Spanien und vor allem in Italien noch wunderbare Exemplare dieser Meridianlinien in Kirchen und Domen und adeligen Palästen gibt, sich jedoch in Deutschland keine einzige erhalten hat - bis auf diese von Zinner beschriebenen Reste im Dom zu Regensburg. Das war für mich natürlich ein besonderer Anreiz, die wiederzuentdecken sowie endlich ins rechte Licht zu rücken und darüber meinen Sonnenuhrfreunden im In- und Ausland berichten zu können! Ich malte mir das schon richtig schön aus: 'Der Reinhold Kriegler hat die einzig erhaltene Meridianlinie in Deutschland im Regensburger Dom wiederentdeckt!'

Ansicht © Katarina Papajanni

Beide Aufnahmen © Katarina Papajanni

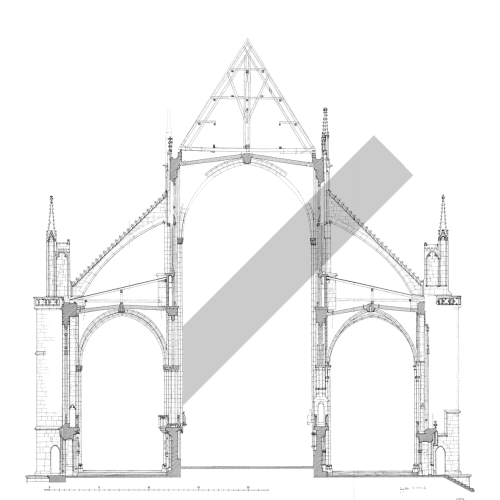

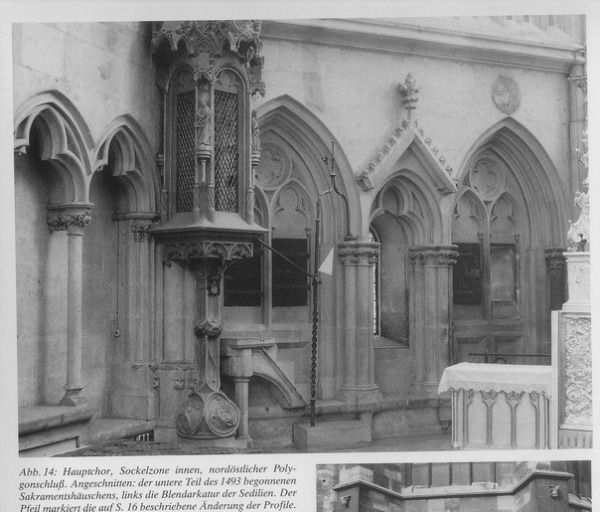

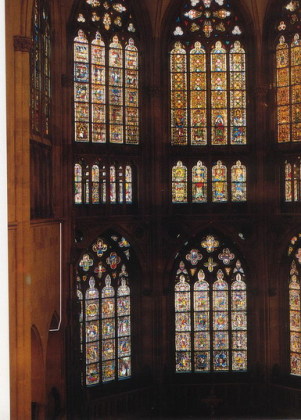

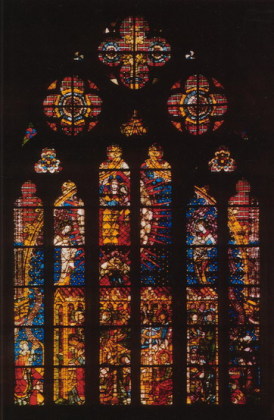

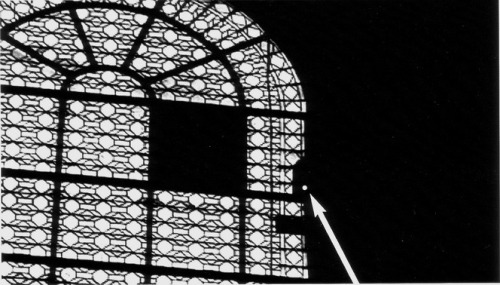

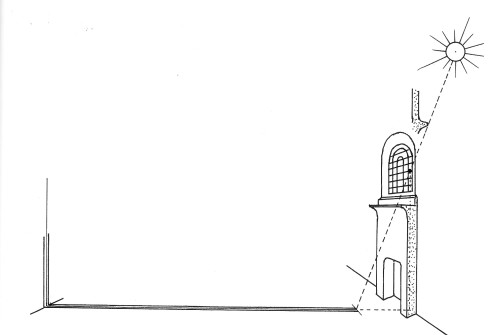

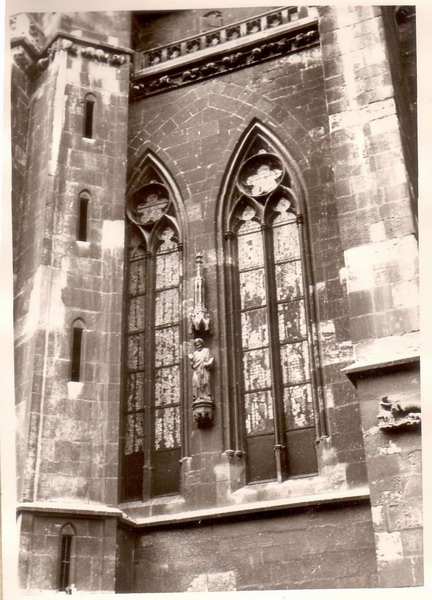

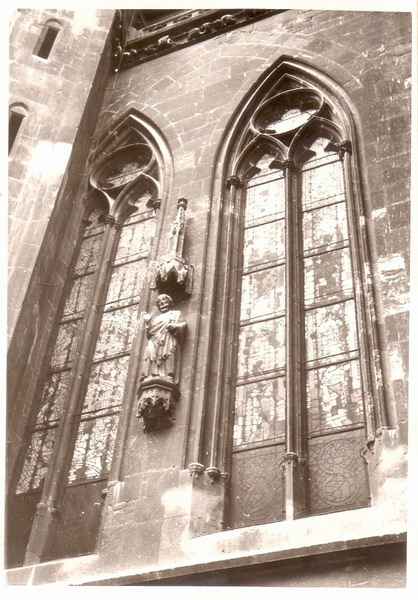

Nach der Meinung Zinners sollte früher durch eine Lochblende im hier rechts gezeigten Obergaden- Fenster ein rot gefärbtes Sonnenscheibchen auf der linken Wand jeweils zum Wahren Mittag auf einer an die Wand gemalten Meridianlinie erscheinen - siehe dazu den kleinen weißen Pfeil auf der Schwarzweißaufnahme [Abb.14 Hauptchor].

Komisch fand ich, daß Herr Zinner sich wohl nie die Mühe gemacht und nachgezeichnet hat, in welchen Regionen das Sonnenscheibchen, wenn es denn durch ein Gnomonloch in den Chorbereich fallen würde, an der gegenüberliegenden Wand auftauchen würde. Ich mutmaße mal, daß er sich eine Vorrichtung wie in Saint-Sulpice in Paris vorstellte:

Foto © José Remy in: Le gnomon de l'église Saint-Sulpice von Michel Rouge; S. 4

La méridienne de Sully telle qu'elle devait être. Dessin de Georges Camus.

Aus: Andrée Gotteland, LES CADRANS SOLAIRES et MÉRIDIENNES DISPARUS DE PARIS, 2002

Beide Aufnahmen © Katarina Papajanni

Es kam mir ein wirklich glücklicher Zufall zuhilfe: Frau Dr. Katarina Papajanni, die über „Die Erschließung des Regensburger Domes durch horizontale Laufgänge und vertikale Treppenanlagen" im Juli 2002 eine vorzügliche Dissertation vorgelegt hatte, war gerade wieder im Dom tätig und antwortete freundlich auf meine Emailanfrage zu der Zinnerschen Meridianlinie. Sie legte zudem noch meine Anfrage dem Professor Dr. Achim Hubel von der Universität Bamberg vor, der lange im Dom geforscht und darüber umfangreich publiziert hat. Er war glücklicherweise ebenfalls gerade zur Zeit meiner Anfrage im Dom beschäftigt. So konnte ich aus weiter Ferne in Bremen sitzend nachweisen, daß diese Sonnenuhr leider ein reines Fantasieprodukt des Herrn Zinner war und auch daß dies 40 Jahre lang niemandem aufgefallen war.

Herr Professor Hubel schrieb mir dazu:

"Die fragliche Passage aus dem Buch von Ernst Zinner hatte mir Katarina Papajanni bereits mitgeteilt; ich hatte mir daraufhin die Partien rund um das spätgotische Sakramentshäuschen im Dom noch einmal angesehen. Der Befund ist völlig eindeutig und zeigt Reste von aufge-malten Stoffbahnen aus dem 17. Jahrhundert, die das Sakramentshäuschen optisch aufwerten sollten. Von einem Zusammenhang mit dem Einfall von Sonnenlicht kann keine Rede sein. Die gegenüberliegende Südwand des Hauptchors besitzt große Obergadenfenster, die noch mit den ursprünglichen mittelalterlichen Glasmalereien der Zeit um 1370 gefüllt sind. Wo dabei allerdings die von Zinner erwähnte rote Glasscheibe sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt natürlich viele rote Gläser innerhalb der Malereien, aber das Sonnenlicht scheint insgesamt durch die Fenster, so dass es keinerlei gerichteten Lichtstrahl gibt. Mit Herrn Zinner ist offensichtlich die Phantasie durchgegangen."

Damit war leider mein Traum von der Wiederentdeckung der einzigen noch erhaltenen Mittagslinie in einem deutschen Dom zerplatzt. Ich fand das sehr schade. Es wäre die siebte Sonnenuhr des Doms gewesen und obendrein noch eine echte Rarität!

Dazu müssen Sie aber meinen Artikel durchlesen, den ich über die Horologien des Regensburger St. Petri Domes im DGC-Jahrbuch 2006 veröffentlicht habe.

Die Dissertationsschrift von Frau Papajanni ist vollständig mit Text- und Bildband im Internet einsehbar und kann auch heruntergeladen werden! Schauen Sie sich diese Arbeit auf jeden Fall einmal an!

http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg/volltexte/2005/29/

Den vollständigen Aufsatz aus dem DGC-Jahrbuch 2006 können Sie H I E R abrufen!

Frau Papajanni fertigte nicht nur herrliche Fotos für meinen Artikel an, sondern Sie begab sich auch zur Zeit des Wahren Mittag bei Sonnenschein in den Dom und fotografierte dort, wo nach Zinner mit Hilfe einer Lochblende - ähnlich wie bei Saint Sulpice in Paris - im mittelalterlichen Glasfenster die Sonne auf der gegenüberliegenden Wand hätte abbilden sollen.

Diese oben gezeigten Aufnahmen habe ich für meinen Aufsatz im Jahrbuch der DGC nicht einsetzen können und ich freue mich, daß ich sie nun hier zeigen kann.

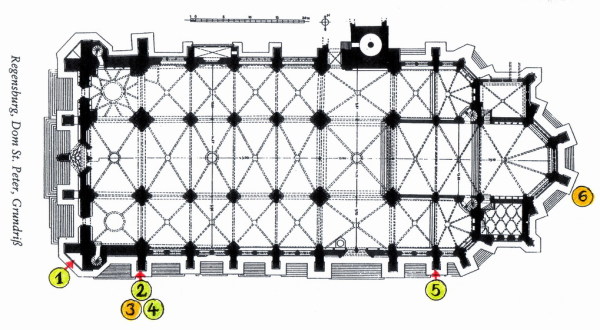

Grundriß des Doms

mit eingezeichnetem Lageplan der beschriebenen tatsächlichen Sonnenuhren

Bei der Recherche für meinen Aufsatz gelang mir dann aber doch noch eine kleine Besonderheit, nämlich die Wiederentdeckung einer mittelalterlichen Sonnenuhr. [Plan Nr. 3]

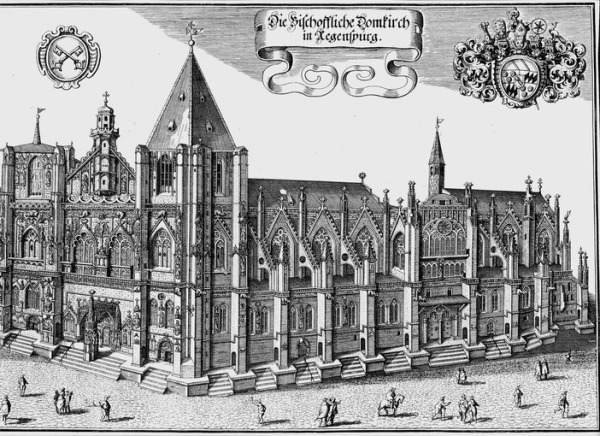

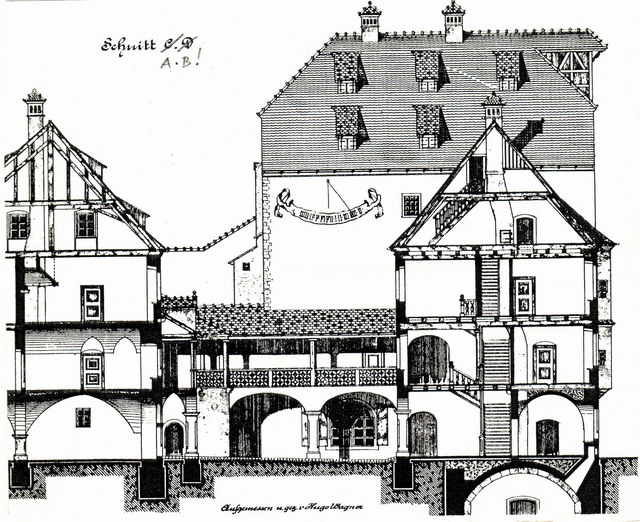

Zu sehen ist von der allerdings nicht mehr viel, weil bei den Restaurierungsarbeiten für die beiden großen Sonnenuhren etwaig vorhandene Restspuren beseitigt wurden. Aber ich konnte mit der Lupe auf zwei alten Drucken, nämlich auf dem Druck von Peter Opel und auf dem Druck von Matthäus Merian diese kleine mittelalterliche Sonnenuhr zwischen den beiden andern Sonnenuhren entdecken. Wie viele Segmente sie tatsächlich hatte, läßt sich natürlich aus den Drucken nicht ableiten, weil man in diesem Millimeterbereich den beiden Künstlern die künstlerische Freiheit zur Strichgestaltung zugestehen muß. Es ist ohnehin erstaunlich und sehr bewundernswert, wie sie beide diese kleine Sonnenuhr noch gesehen und untergebracht haben! Ich will noch den Druck von Matthäus Merian aus dem Jahr 1644 einstellen und danach die beiden Ausschnittvergrößerungen zeigen.

Nun versuchen Sie erst mal selbst Ihr Glück, ob es Ihnen gelingt, die kleine mittelalterliche Sonnenuhr zu finden! Schauen Sie ganz oben beim Druck von Peter Opel aus dem Jahr 1593 nach und gehen dann auch zum Meriandruck!

Matthäus Merian 1644

Wenn Sie die Sonnenuhr gefunden haben, dann wird sie in der Vergrößerung so aussehen:

Peter Opel 1593 Matthäus Merian 1644

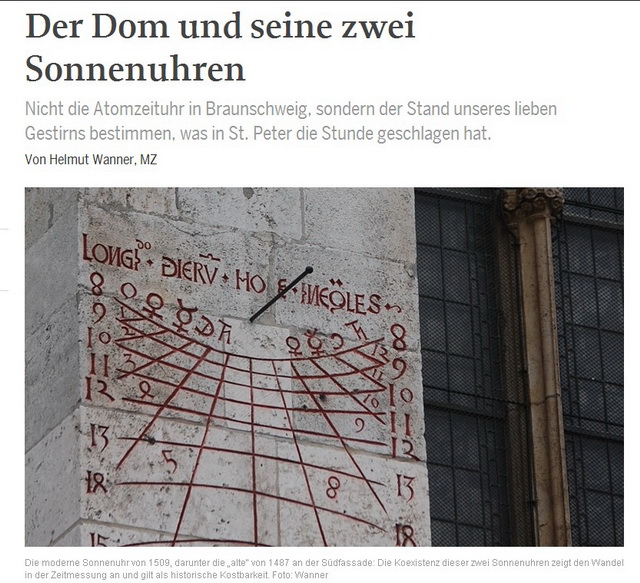

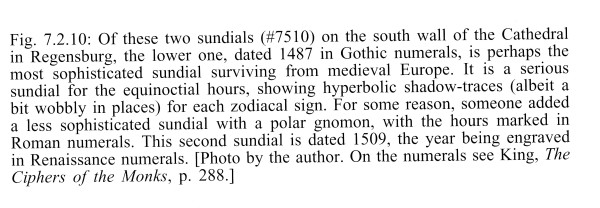

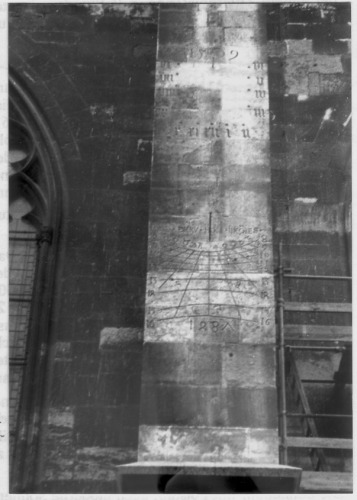

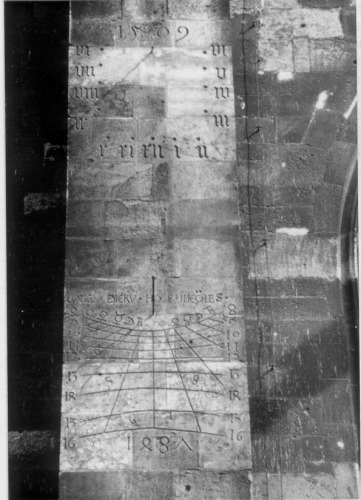

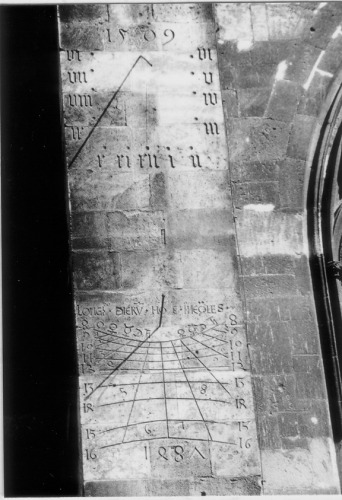

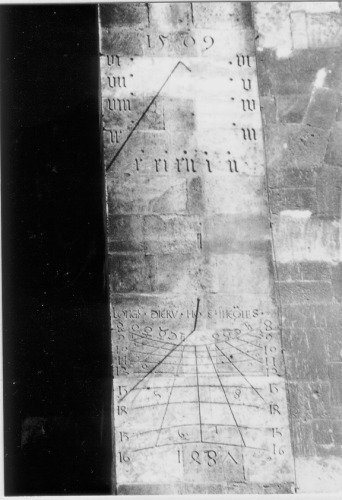

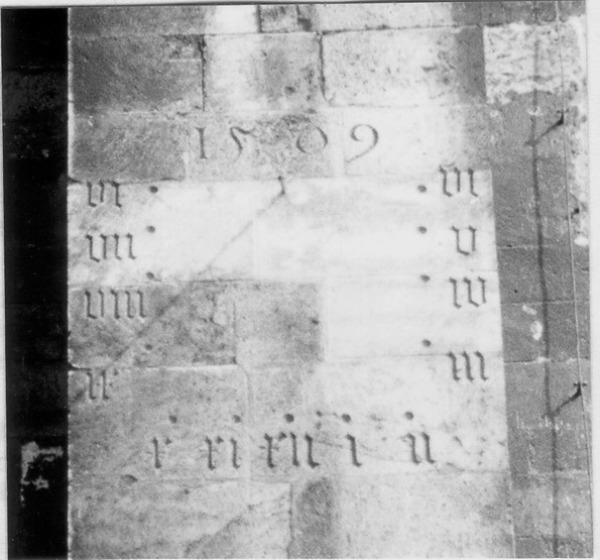

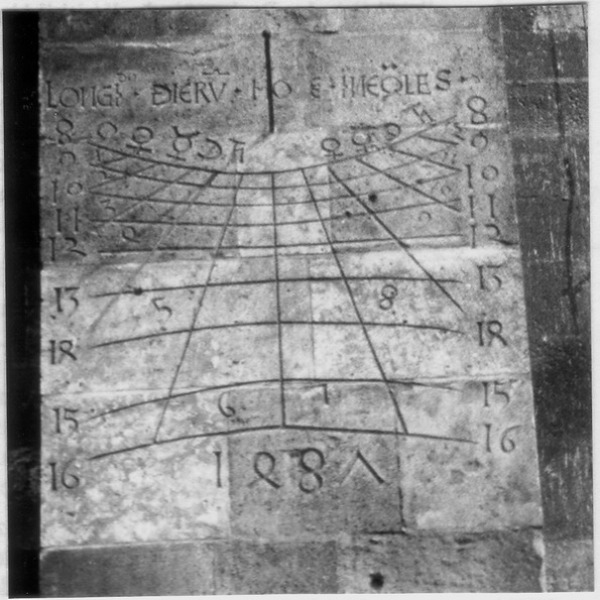

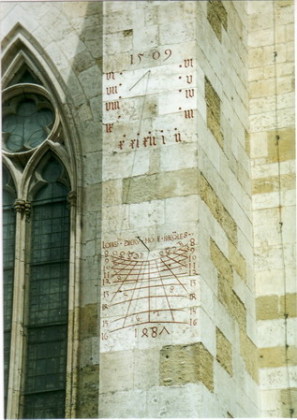

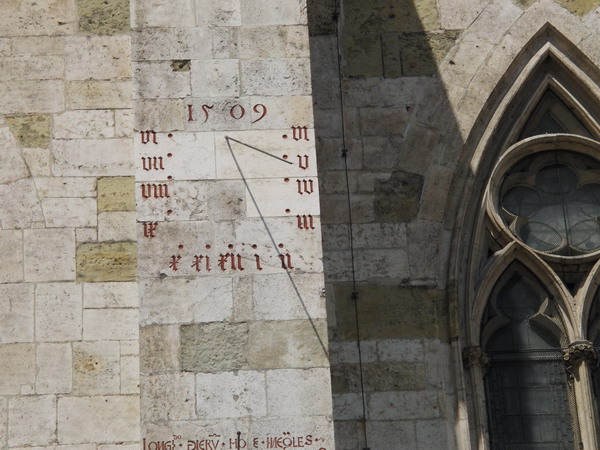

Die beiden restaurierten Sonnenuhren aus den Jahren 1509 (oben) und 1487 (unten) ziehen seither die Blicke der Besucher an. Von der vormaligen kleinen mittelalterlichen Sonnenuhr ist nur noch das Gnomonloch geblieben.

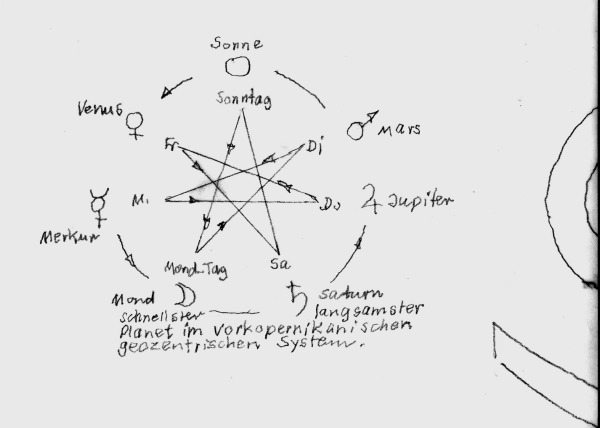

Professor David A. King schreibt darüber in seinem Buch "IN SYNCHRONY WITH THE HEAVENS", 2005:

[Sonnenuhrplan Nr. 2] Foto © Katarina Papajanni

[Sonnenuhrplan Nr. 4] Foto © Katarina Papajanni

"Am östlichen Turmpfeiler (über dem Einhorn) befinden sich zwei alte in Stein eingeschlagene Sonnenuhren aus den Jahren 1487 und 1509. Sie sind beide auf zwölf Stunden berechnet. Die wertvolle ältere trägt die Aufschrift: "LONGITUDO DIERUM HORAE INAEQUALES" und auf beiden Seiten die Zahlen der Tageslänge und der Planetenstunden. Farbspuren deuten auf frühere Bemalung. Die Uhr von 1509 hat die übliche Stundenbezeichnung von VI - XII und I - VI. Eine dritte, freilich nur aufgemalte Sonnenuhr aus dem Jahr 1606 hat sich in der Südwestecke des Südturms erhalten. Eine vierte, ebenfalls aufgemalte Sonnenuhr befand sich am nordöstlichen Pfeiler des Hauptchors. Von der letzteren sind nur mehr schwache Farbreste und die Löcher des Zeigerstabes vorhanden." Karl Zahn, DER DOM ZU REGENSBURG; Augsburg 1929."

Dr. Günther Knesch aus Landshut teilte mir über die Restaurierungsarbeiten an diesen beiden Sonnenuhren mit: "Die obere Sonnenuhr mit der hinzugefügten Jahreszahl 1509 ist in ihren verwitterten Teilen von der Dombauhütte ergänzt worden. Die untere von 1487 wurde von Blasius Gerg neu berechnet. Die Neigung des Schattenstabes wurde korrigiert und die verwitterten Teile von der Dombauhütte im Sommer 1986 ergänzt, die Linien und Ziffern farbig gefaßt."

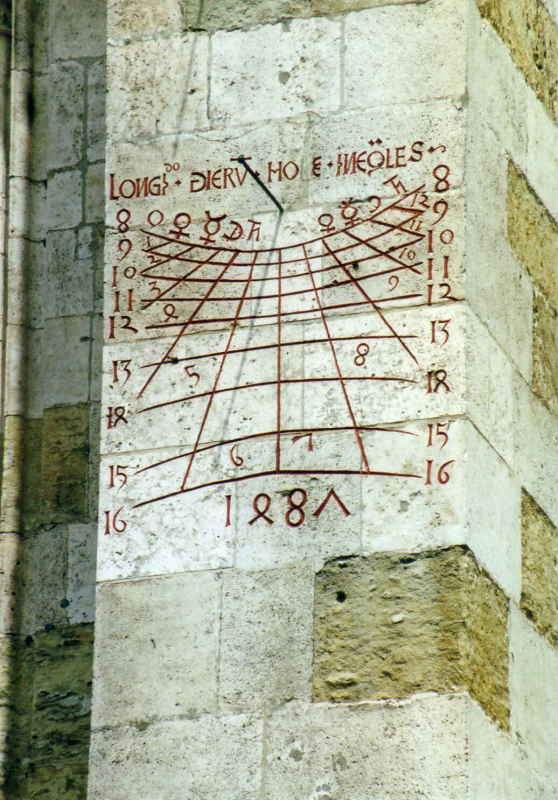

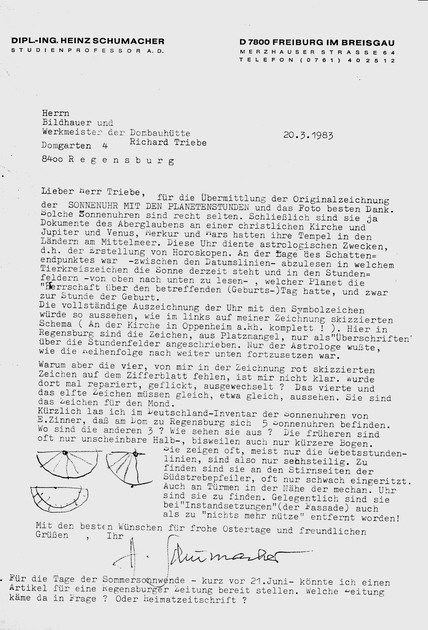

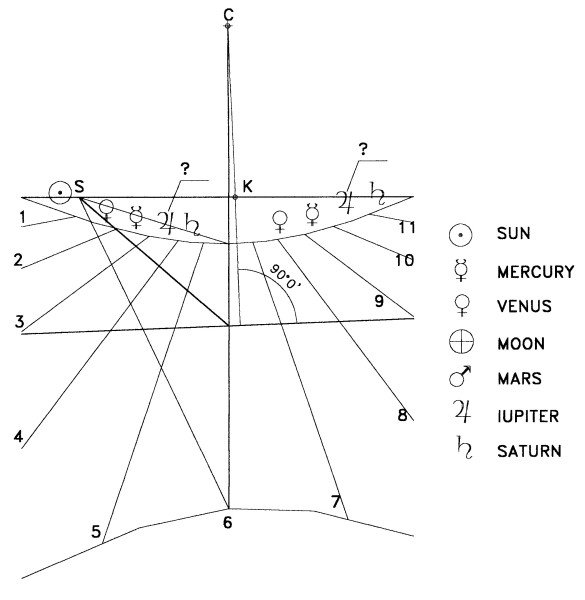

Ich selbst habe 2007 im Büro des Dombaumeisters einen 1:1 Plan für die Sonnenuhr von 1487 von Heinz Schumacher durchgepaust, den dieser am 18. 3. 1983 in Freiburg für die Dombauhütte erstellt hatte.

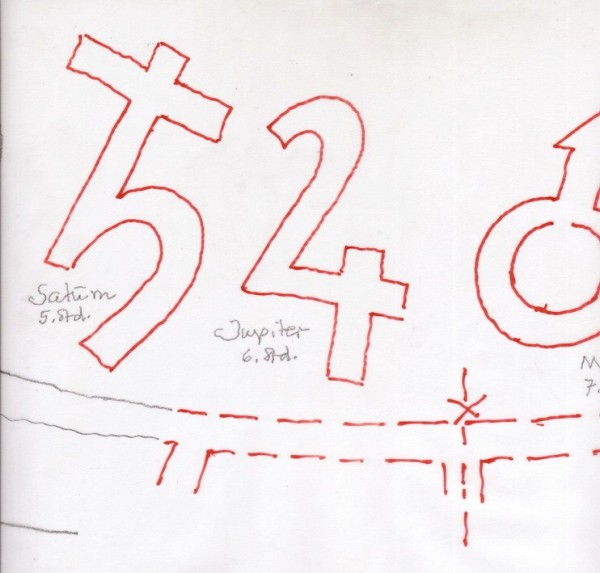

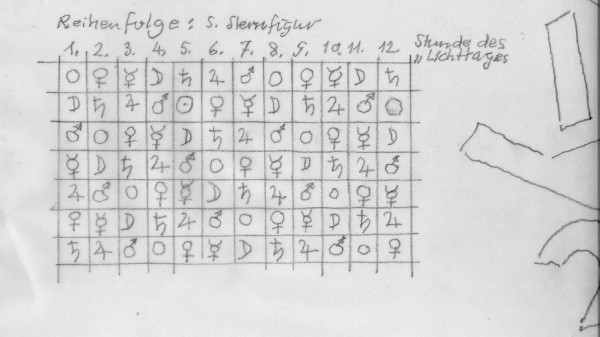

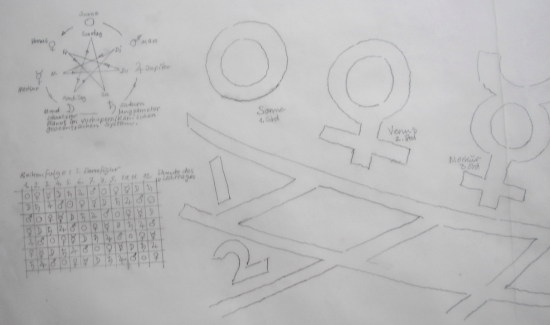

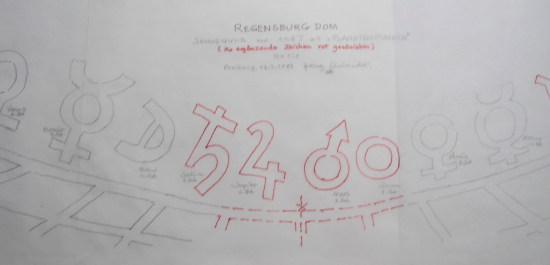

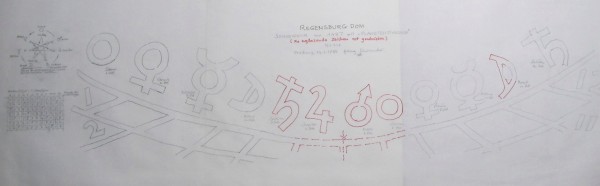

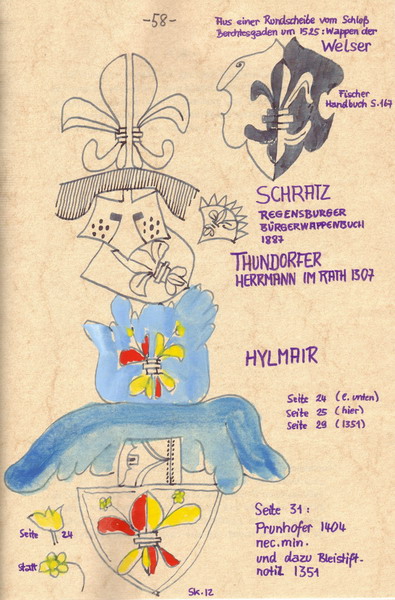

Darauf waren die fünf Tierkreiszeichen farbig eingezeichnet, die offensichtlich völlig verwittert waren und neu geschaffen werden mußten: Saturn/ 5. Stunde, Jupiter/ 6. Stunde, Mars/ 7. Stunde, Sonne/ 8. Stunde, sowie ein Großteil des Mondzeichens/ 11. Stunde. Herr Schumacher fügte am linken Rand seines Planes auch noch zwei Zeichnungen an, die ich Ihnen hier als kleine Rarität seines von mir durchgepausten Planes ebenfalls anbieten kann:

Güther Knesch vermerkt in seinen Forschungsnotizen über die Sonnenuhren des Regensburger Doms allerdings, daß ihm der ehemalige Dombaumeister Triebe am Telefon erzählt habe, Heinz Schumacher sei bei der Restaurierung der beiden Sonnenuhren nicht beteiligt gewesen.

Das kann so nicht stimmen, da ich den Plan von Herrn Schumacher auf dem Tisch im Büro des jetzigen Dombaumeisters aufgeschlagen vorfand und auch durchpausen durfte.

Außerdem bin ich im Besitz einer Briefkopie von Heinz Schumacher an Richard Triebe vom 20. 3. 1983, die ich hier als jpg-Bild und zusätzlich zum leichteren Nachlesen als PDF-Datei anbieten kann.

Herr Schumacher bedauert am Ende des Briefes, daß mittelalterliche Gebets-Sonnenuhren leider bei Fassaden-Restaurierungen beseitigt wurden. Das bedauere ich ebenfalls sehr! Die von mir wiederentdeckte kleine kanonische Sonnenuhr zwischen den beiden restaurierten Sonnenuhren ist nun leider auch nur noch durch einen schwachen Halbkreis-Bogen-Rest auf der unteren Sonnenuhr zu erkennen. Schauen Sie genau hin, wenn Sie mal wieder vor der Südwand des Doms stehen und freuen sich mit mir, wenn Sie den verbliebenen Rest entdeckt haben!

Und H I E R ist die oben versprochene PDF-Fassung des Schumacher-Briefs!

Für diese sieben Schwarzweißaufnahmen © Güther Knesch

Die zwei Schattenstäbe vom Osten her gesehen. Foto © Katarina Papajanni

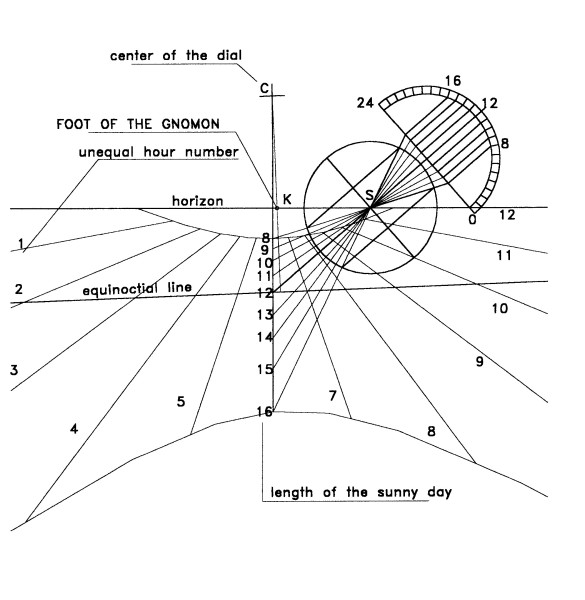

Alessandro Gunella aus Biella hat mir seinerzeit eine geometrische Berechnung der Sonnenuhr zugeschickt. Er hat mir zu seinen Zeichnungen zwei ausführliche Erklärungen geschickt, die sich H I E R als PDF-Datei öffnen lassen. Er geht darin auch auf mögliche Veränderungen durch allfällige Restaurierungen der Linien im Laufe der Jahrhunderte ein.

Es lohnt sich sehr, diesen Gedanken nachzugehen!

ACTUAL STATE

The superior clock

Looking at the photo I deduce (here am not sure, because the photo, as we will see, tells two different ideas) what follows:

An equal hours clock is dealt with, in Latin Horae verae. The gnomon is in the correct place, tilted toward the lower part. Its angle with the vertical wall (but is it very vertical?) must be of 41°, because the latitude of Regensburg is 49°.

(It perhaps is not important, but I want add that Stoffler, in his book on the astrolabe, quotes 48° the latitude of Ratisbona; he says that the latitudes are the ones in the Geographia of Ptolemy. It could be that our clocks have stayed originally calculated for 48°, and not for 49)

Comparing the position of the black near points to the numbers of the hours with the lines of the joints of the stones, I deduced that the clock has been built for a wall slightly declining toward West. I took away again (in an approximate way, obviously) the angles, deducing that the wall declines around 2°30'.

I have tried, always over the photo, to unite the hour points according to a rule that can be found in a 1586 book of Clavius, getting in practice, with the usual inaccuracies that are had working on a photo, the confirmation that the actual clock has stayed built for the latitude of 49°. The graphic schemes I did confirm the little declination of the wall toward WEST.

Inferior clock

Obviously the same declination has also been applied to the inferior clock, with very debatable results:

A fact is fairly strange: the line of the 12 hours length of the day is fully grown from two segments slightly tilted in opposite directions (that is also confirmed by the Fig 1 of the JPG file you have sent): it would be told that whoever has designed the quadrant has designed the right part (of the man look at) with the West declination of above, and the left part symmetrically. What is laughable....

The 12 hours line is the equinoctial line, and it therefore must be a straight line.

If my hypothesis on the declination is exact the position of the gnomon is right.

I have verified, always with the Analemma, (I used exclusively the methods in use around the year 1500) the subdivision of the length of the day along the line of the midday (hora sexta) and I have found that it is substantially exact.

CONCLUSION

Once the modest declination of the wall is sight (presumed, not verifiable with certitude through the photo), the two sundials can be considered acceptable. At morning the error of the inferior sundial is of any minute (it marks hours shorter than the right).

The extreme hours (1,2,3 and 9,10,11) are not "correct", from the point of view of a builder of 1487, but probably the renovator made them with the calculus (only to right? It is difficult to accept) nothing of their bending.

The figures of the planets above the lines of the days are ornamental sketches, and they don't offer reasonable indications for their possible astrological use.

The End

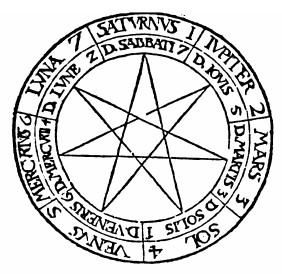

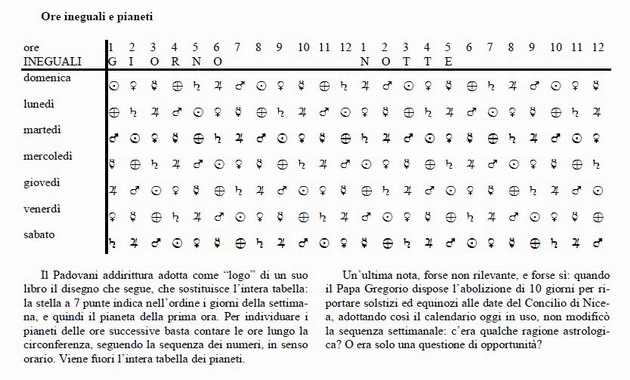

Im Jahr 2005 hat Alessandro Gunella bei der Jahrestagung der italienischen Sonnenuhrgesellschaft in Lignano einen interessanten Vortrag zu diesem Thema gehalten:

Hier kann man die PDF-Datei des Vortragsmanuskripts mit dem Titel "I NOMI DEI GIORNI E L’ORDINE DEI PIANETI" abrufen!

Foto © Katarina Papajanni

Es hat sich noch eine weitere mittelalterliche Sonnenuhr ein paar Pfeiler weiter in Richtung Osten erhalten, die durchaus noch zu erkennen ist. Es wäre sehr zu wünschen, wenn man diese behutsam so weit restaurieren würde, daß sie mit einem neu eingefügten horizontalen Schattenstab wieder funktionieren würde. Ich danke hier Frau Dr. Papajanni ganz besonders für ihre beiden vorzüglichen Fotos! [Sonnenuhrplan Nr. 5]

Foto © Katarina Papajanni

Foto © Katarina Papajanni

Leider läßt sich die Sonnenuhr aus dem Ostchor nicht mehr verifizieren, wie ich aus dem Büro des Dombaumeisters und von Frau Papajanni erfuhr. Das ist sehr schade, wurde sie doch noch 1929 durch Karl Zahn in seinem Buch REGENSBURGER DOM aus dem Dr. Benno Filser Verlag aufgezeigt:"Eine vierte, ebenfalls aufgemalte Sonnenuhr befand sich am nordöstlichen Pfeiler des Hauptchors. Von der letzteren sind nur mehr schwache Farbreste und Löcher des Zeigerstabes vorhanden."

Zinner berichtet in seinem Buch ALTE SONNENUHREN AN EUROPÄISCHEN GEBÄUDEN aus dem Franz Steiner Verlag 1964: "Am Chor Nordostpfeiler aufgemalte Sonnenuhr, die 1957 verschwunden war."

Frau Papajanni schickte mir dennoch einige Fotos aus dem Ostchorpfeiler. Vielleicht taucht ja noch einmal ein altes Foto auf, um den Spuren konkret nachgehen und diese Sonnenuhr nachtäglich lokalisieren zu können. [Sonnenuhrplan Nr. 6]

Foto © Katarina Papajanni

Hingegen ist am anderen Ende des Doms, an der Südwestecke noch recht deutlich eine Westuhr zu erkennen, die auch auf den beiden Grafiken von Opel und Merian eingezeichnet sind. [Sonnenuhrplan Nr. 1]

Foto © Katarina Papajanni

Bei dieser Sonnenuhr trat ebenfalls durch das genaue Studium des Druckes von Peter Opel ein Hinweis zutage, daß es sich nämlich bei der aufgemalten Jahreszahl nicht um das Jahr ihrer Entstehung handeln kann, da der Stich von Peter Opel aus dem Jahr 1593 stammt, also mindestens 13 Jahre vorher schon bestanden hat als die angegeben Jahreszahl 1606. Man findet diese West-Sonnenuhr auch auf dem Meriandruck von 1644.

Opel, 1593, Detail der Westsonnenuhr Aus dem Meriandruck von 1644

Der Regensburger Dom hatte also ursprünglich aus alter Zeit sechs Sonnenuhren. Zwei davon hat die Dombauhütte wieder hergestellt. Lohnend wäre auf jeden Fall noch die Restaurierung/ weitgehende Neufassung der Westsonnenuhr und auf jeden Fall die Neubelebung der mittelalterlichen Sonnenuhr. Wenn noch Fotobelege von der Ost-Sonnenuhr auftauchen würden, wäre es natürlich ebenfalls sehr zu begrüßen, wenn auch diese Sonnenuhr wieder auferstehen würde! Die kleine mittelalterliche Sonnenuhr zwischen den beiden restaurierten Sonnenuhren ist wohl leider für immer verblichen.

Warum spreche ich so sehr für eine Restaurierung wenigstens der noch zwei sichtbaren Sonnenuhren? Nun, sie sind wichtige und seltene Zeugnisse eines sich dramatisch wandelnden Zeitverständnisses!

Warum sollte man sich eigentlich nicht auch an die Gestaltung einer neuen Sonnenuhr, mit dem Wissen und dem Verständnis unserer Zeit wagen? Es gäbe genügend Gnomonisten im Lande, die sich so einer Herausforderung verantwortungsbewußt stellen würden und zu einer voll befriedigenden Lösung führen könnten!

Also:

Auf nach Regensburg!

Noch ein kleiner Nachtrag:

…

“Da die Wand, an welcher die Sonnenuhr angebracht war, in den seltensten Fällen exakt nach Süden zeigte, war zum Ausgleich, vor Errichtung der Anlage, eine genaue und komplizierte geometrische Konstruktion erforderlich. Hierfür wurden oftmals Universitätsprofessoren herangezogen.

Johann Stabius, der von 1498 bis ca. 1503 als Mathematiker in Ingolstadt wirkte, konstruierte die Sonnenuhr von 1502 an der St. Lorenzkirche in Nürnberg. Hans Ostermaier, Magister und Astronom in Ingolstadt, erhielt 1507 den Auftrag, eine Sonnenuhr für Regensburg zu entwerfen. [ Zinner, Ernst. Astronomische Instrumente des 11. bis 18. Jhs.] Die Sonnenuhr an der St. Martinskirche in Landshut wird Peter Apian zugeschrieben.

Vorlesungen über Sonnenuhren hielten an der Universität in Ingolstadt Christoph Scheiner 1615, Mauritius Friesenögger 1616, Baptist Cysat 1619-21 und Hildebrand 1626. Scheiners Schüler Georg Schönberger disputierte unter ihm über die Grundlage der Sonnenuhren. [ Zinner, Ernst. Astronomische Instrumente des 11. bis 18. Jhs. S. 69.]“

…

Quelle: http://www4.ingolstadt.de/stadtmuseum/scheuerer/varia/zeit-06.htm

DIE ÄLTESTEN RÄDERUHREN UND MODERNEN SONNENUHREN.

FORSCHUNGEN ÜBER DEN URSPRUNG DER MODERNEN

WISSENSCHAFT

VON ERNST ZINNER

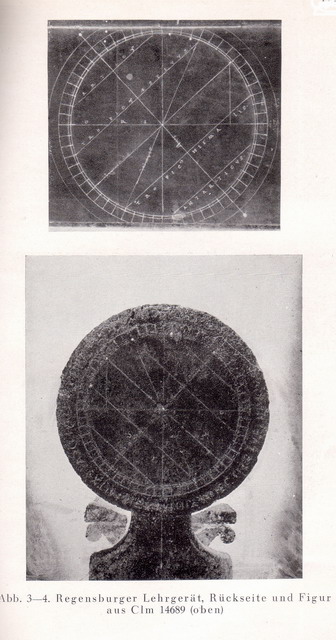

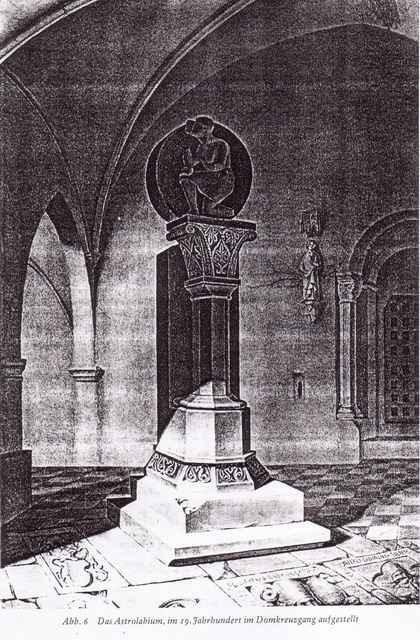

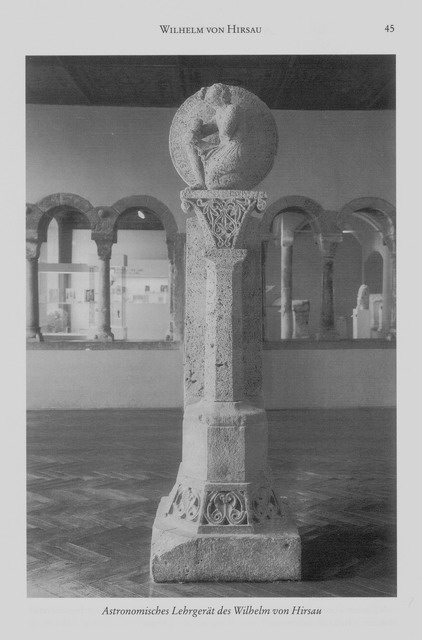

„Das Regensburger Museum beherbergt eine schöne Steinsäule aus dem berühmten Benediktinerkloster St. Emmeram stammend. Sie besteht aus einem Sockel (Abb. 1) im Stile des XII. Jahrh. und einer darüber sich erhebenden, kalksteinernen Bildsäule, die in einer Scheibe endet, vor der ein zur Sonne schauender Jüngling kniet (Abb. 2). Bisher galt die Säule als hervorragendes Kunstwerk des XIII. Jahrh. (116; S. 280); jetzt aber (56) wird es für ein Werk des XI. Jahrh. gehalten und paßt damit besser zur Überlieferung, die von einem von Wilhelm hergestellten Horologium spricht.Die lateinische Inschrift auf der dem Jüngling zugekehrten Seite der Platte sagt von dem römischen Dichter Aratus: „Der Sterne Lauf hat er mit dem Radius (wohl Zirkel) gemessen", während die verdeutschte Inschrift zeigt „Die Breitenkreise, die Hauptpunkte des Himmels, die Grenzen des Tierkreises. Alles dies wird beim Blick auf die Stifte offenbar." Innerhalb dieser Inschrift (Abb. 3) ist der Meridianschnitt des Himmels zu sehen: die waagrechte Horizontlinie, die senkrechte Zenitlinie, schräg die Weltachse und dazu senkrecht die Schnittlinien der Polar- und Wendekreise, des Äquators sowie des Tierkreises. Auch sind noch Reste der Kupferbolzen in der Mitte und am oberen Rande zu sehen. Wenn die Bildsäule im Freien so aufgestellt wird, daß der Jüngling zur Sonne nach Süden schaut, so zeigt die Weltachse zum Nordpol des Himmels. Dann konnte ein Blick von der Mitte zu den Stiften am Rand die Lage der Himmelskreise erkennen lassen, jedenfalls besser als mit Gerberts Gerät und mit den Röhren.

Die Linien entsprechen völlig der Figur in der lateinischen Handschrift 14 689 der Münchner Staatsbibliothek, die aus St. Emmeram stammt und Wilhelms Arbeiten in einer Abschrift des XI. Jahrh. enthält; sogar das vom Endpunkt des Äquators auf den Horizont gefällte Lot zur Darstellung der Äquatorhöhe ist vorhanden (Abb. 4).

Die Regensburger Bildsäule stellt also ein Lehrgerät dar, von Wilhelm in Regensburg vor seinem Weggang 1069 entworfen. Der Sockel ist 84 cm hoch und trägt das 111 cm hohe Mittelteil, worüber sich die Scheibe von 60 cm Durchmesser erhebt. Ursprünglich stand die Bildsäule ohne Sockel, wohl auf einem niedrigen Vorsprung, so daß jeder sie leicht benutzen konnte. Erst später wurde der Sandsteinsockel hinzugefügt, wodurch die Scheibe so hoch zu stehen kommt, daß sie ohne Fußbank nicht zu benützen ist.In kunstgeschichtlichen Abhandlungen wird die Bildsäule als „Regensburger Astrolab" bezeichnet. Das ist irreführend.

Ein Astrolab ist eine handliche Messingscheibe mit der Projektion der Himmelskreise auf die H o r i z o n t e b e n e, aber nicht eine Steinscheibe mit der Projektion der Himmelskreise auf die

M e r i d i a n e b e n e.

So dienten Gerberts „Uhr" und Wilhelms „Nachtuhr" zum Unterricht und zur Erlernung der Himmelseinteilung. Im Regensburger Lehrgerät hat dieser Lerneifer seine künstlerisch vollendete Form gefunden. Schöner als in dem zur Sonne schauenden Jüngling konnte der wißbegierige germanische Jüngling nicht dargestellt werden.Einzigartig ist die Bildsäule; keine antike Überlieferung führt zu ihr. Der Name Aratus und die Bezeichnung der Himmelskreise erinnern an die Antike. Vielleicht kannten die Regensburger Benediktiner die antiken Gelehrtenmosaiken, wo der Astronom die Himmelskugel mit dem Zirkel ausmißt, gleichwie Aratus die Sternbilder beschrieb. Aber sie verfolgten diesen Gedanken nicht. Ihr Astronom ist ein Beobachter und verkörpert die damaligen Gelehrten, die mit Wilhelm auf neue Art die Zeit der Sonnenwenden bestimmten (122; S. 305) und auch noch nach seinem Weggang die Himmelsereignisse aufmerksam beobachteten, wie wir noch sehen werden.“

Der Dom und seine zwei Sonnenuhren

am 4. August 2014 von Helmut Wanner

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt/der-dom-und-seine-zwei-sonnenuhren-21178-art1102233.html

Fast ein Jahr lang hat leider niemand einen Kommentar zum großen Artikel von Helmut Wanner geschrieben. Das ist schade!

Darf ich den Herrn Wanner und vor allem seine Leser auf meinen seit vielen Jahren bestehenden Regensburger Sonnenuhren- Link aufmerksam machen?

Der Herzoghof - jetzt in ein Hotel umgewidmet. In dem Saal hinter den sieben romanisch gerundeten Fenstern hatte ich seinerzeit einer Lesung von Günter Eich gelauscht. Das führte letztendlich später zu zwei Büchern, die ich in Berlin machte, zum Buchgeschenk von Günter Eich für mich (Siehe "über ta-dip") und zum Namen dieser Webseite!

Marie Schandris Regensburger Kochbuch war ein Jahr lang Platzhalter für meinen Regensburg-Link und so mancher, der sich durchgeklickt hat, wird sich verwundert die Augen gerieben haben, was denn das hier für eine Funktion haben soll.

Nun, es war das Kochbuch meiner lieben Großmutter, Therese Muckenthaler, Jahrgang 1886! [Siehe Meine erste Sonnenuhr Horizontale Sonnenuhr]

Das Buch kam 1919, ein Jahr nach Ende des ersten Weltkriegs in der, wie es auf der Titelseite heißt - Sie können es unten nachlesen - zweiundsechzigsten, einzig rechtmäßigen, illustrierten Auflage in einer wohlfeilen Ausgabe heraus. Der Krieg war vorüber, man bekam langsam wieder was zu essen - und da sollte es auch gut schmecken! Ich weiß nicht, ob sie sich das Buch gleich 1919 gekauft hat - sie wäre da 33 Jahre alt gewesen - oder ob sie es geschenkt bekommen hat. Jedenfalls gehört es hierher, auch wenn es von der vormaligen Platzhalterstelle ein wenig nach unten gerutscht ist. Aber dafür kommt nun auch noch das Titelblatt dazu!

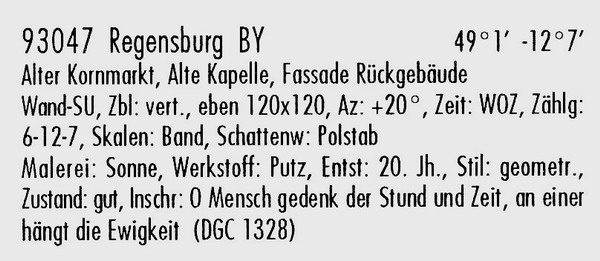

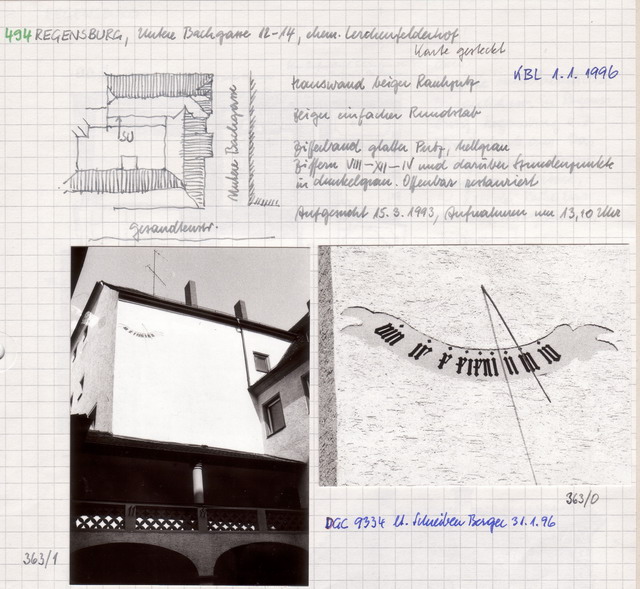

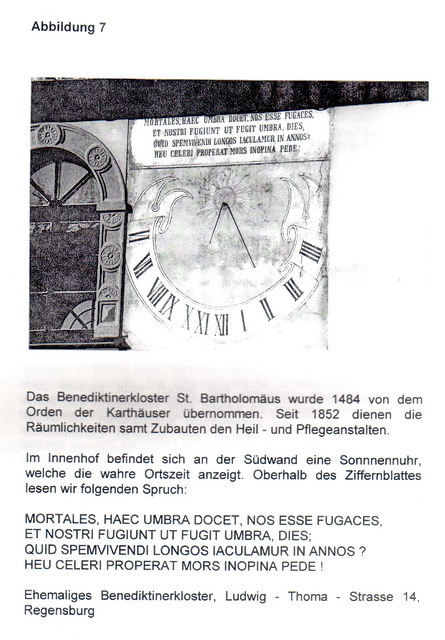

Die Sonnenuhr am Rückgebäude der Alten Kapelle

Der Eintrag über diese Sonnenuhr ist aus dem Katalog "Sonnenuhren Deutschland und Schweiz" der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie von 1994

Sammlung G. Knesch

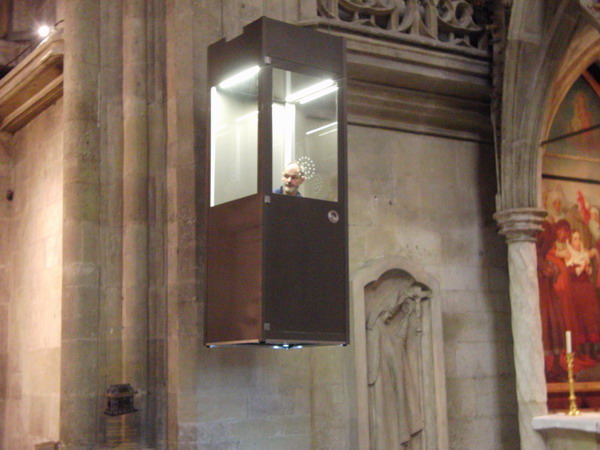

Ich möchte von meinem Dom-Besuch am 24. Mai 2011 gern zwölf Fotos einfügen, die sich einerseits mit den Sonnenuhren des Doms befassen, dann aber den Blick auf zwei spätgotische Glasfenster werfen, die sich in der Nähe der beiden restaurierten Sonnenuhren von 1487 und 1509 befinden. Nicht zu vergessen auch die wunderschöne neue Domorgel von 2009 und ein kleiner Abstecher in die Dombauhütte…

Jedesmal, wenn ich in den Regensburger Dom komme, gehe ich auch an „meinen“ beiden Glasfenstern vorbei. Als ich am 20. August 1966, also vor nunmehr 45 Jahren, meine Zulassungsarbeit bei der Pädagogischen Hochschule Regensburg abgab, gab es noch keinen Computer, auch noch keine elektrische Schreibmaschine, keine Digitalkamera und auch nur sehr mangelhafte Kopierer.

Man durfte beim Abfassen der Arbeit keinen Tippfehler machen. Auch Tippex war nicht erlaubt. Ich erinnere mich noch genau daran, mit welchen Argusaugen die gestrenge Sekretärin alle 116 Seiten meines Buches filzte und es dann gnädig annahm.

GOTISCHE GLASFENSTER IM DOM ZU

REGENSBURG

MARIÄ-ROSEN-FENSTER

KATHARINENFENSTER

Das war der Titel meiner Arbeit. Ich hatte mir sehr viel Mühe damit gegeben und mich gefreut, daß sie später mit „sehr gut“ bewertet wurde. Die beiden Fenster wurden 1377-79 gefertigt und es ist schon wirklich wunderbar, daß sie immer noch den Dom zieren. Ich hatte die freie Auswahl bei meiner Prüfungsarbeit und habe mit Bedacht dieses Fensterpaar ausgewählt, weil es eine geniale Idee des Glasmalers enthielt, die mir seither bei keinem weiteren gotischen Domfenster aufgefallen ist.

Das Katharinenfenster war von der Architektur her stark beschnitten, weil sich ein Strebepfeiler außen vor das Fenster schob und die eine Seite des Fensterpaars schmaler war als die andere. Hier erfand der Glasmaler einen genialen optischen „Trick“! Er gestaltete seine Bildgeschichte in vier zauberhaften Medaillons und hob damit die optische Einengung wirklich fantastisch auf!

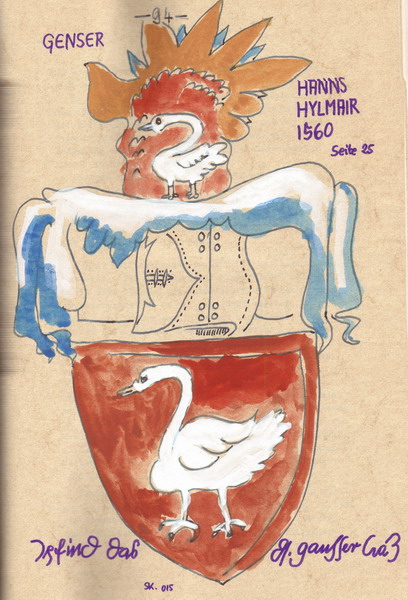

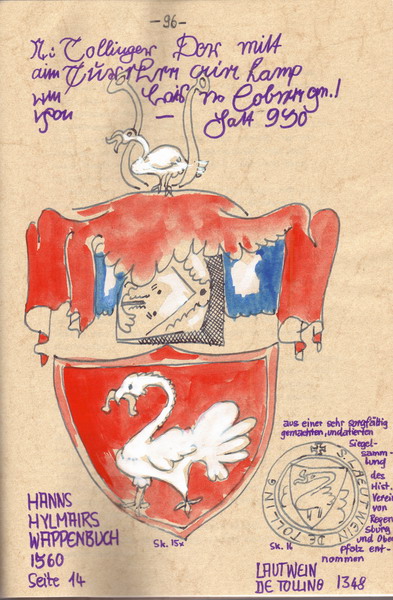

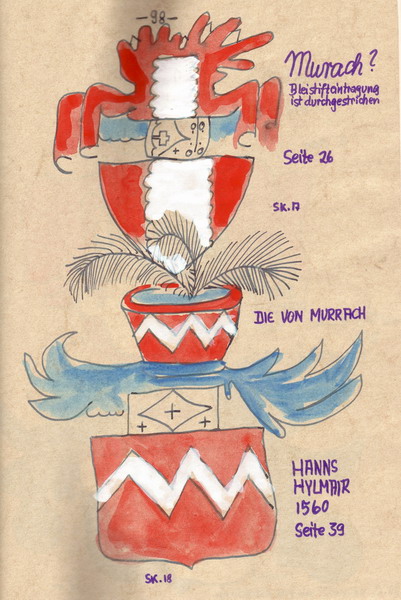

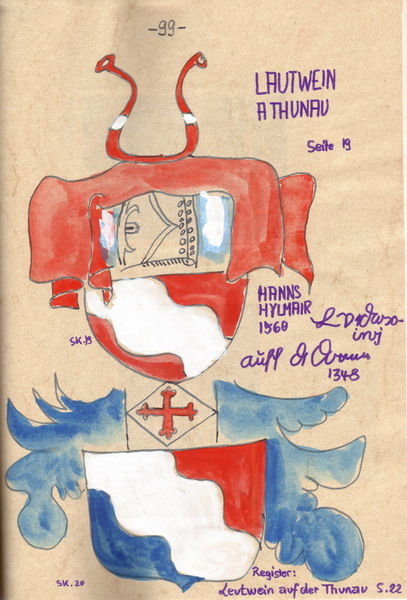

Ich will Ihr Augenmerk auf die Stifterwappen der beiden Fenster lenken, zu denen ich 1966 Bilder anfertigte. Mit diesen Fenstergeldspenden haben sich die wohlhabenden Bürger Regensburgs über so viele Jahrhunderte hinweg „verewigt“.

http://www.domorgel-regensburg.de/

© Webseite Regensburger Domorgel

Die folgende Quelle © http://www.sonnenuhren-suche.de/datenbank/

nennt für Regensburg noch diese Sonnenuhren:

DGC 9333 | 93047 | Regensburg | Domplatz 1 (Dom St. Peter, südl. Wanduhr, Ostende) | N 49:01:09.4 E 12:05:55.2 | |

DGC 372 | 93047 | Regensburg | Domplatz 1 (Dom St. Peter, südl. Wanduhr, Westende, oben) | N 49:01:09.2 E 12:05:51.9 | |

DGC 1676 | 93047 | Regensburg | Domplatz 1 (Dom St. Peter, südl. Wanduhr, Westende, unten) | N 49:01:09.2 E 12:05:51.9 | |

DGC 9827 | 93047 | Regensburg | Domplatz 1 (Dom St. Peter, westl. Wanduhr) | N 49:01:08.9 E 12:05:50.7 | |

DGC 1328 | 93047 | Regensburg | Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle | N 49:01:05.2 E 12:05:58.6 | |

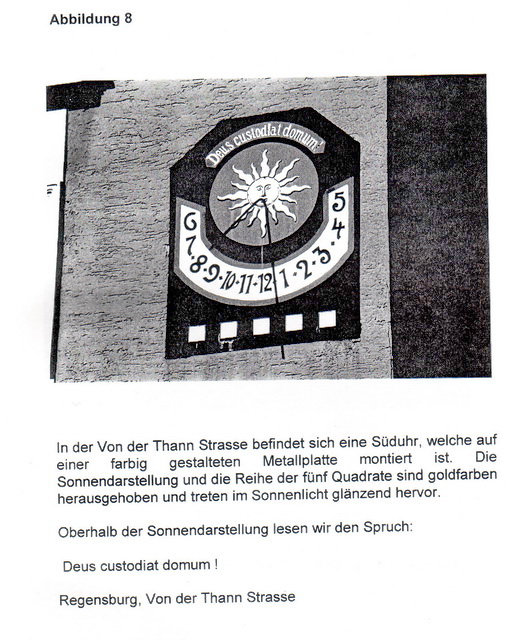

DGC 9829 | 93047 | Regensburg | Von-der-Tann-Str. 13 | N 49:00:58.2 E 12:06:14.2 | |

DGC 14493 | 93049 | Regensburg | Martin-Ernst-Str. 45 | N 49:01:17.1 E 12:02:42.9 | |

DGC 9335 | 93053 | Regensburg | Franz-Josef-Strauß-Allee 11 (Klinikum der Universität Regensburg) | N 48:59:11.2 E 12:05:16.3 | |

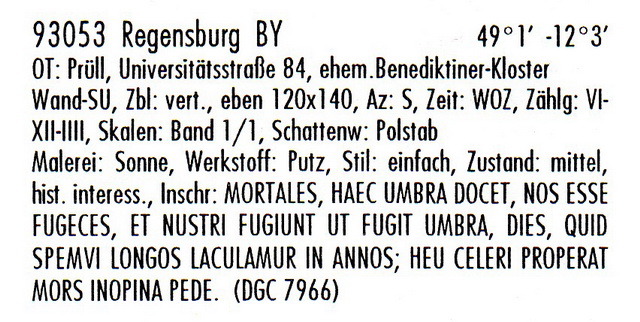

DGC 7966 | 93053 | Regensburg | Universitätsstr. 84 (Bezirksklinikum, Haus 33, Brunnenhof) | N 49:00:01.5 E 12:05:14.4 | |

DGC 12566 | 93059 | Regensburg | Am Holzhof 1 (Sportgaststätte Walhalla) | N 49:01:54.3 E 12:05:57.6 |

DGC 7966 | 93053 | Regensburg | Universitätsstr. 84 (Bezirksklinikum, Haus 33, Brunnenhof) | N 49:00:01.5 |

Quelle und ©: Michael Kroll, Die Domuhren zu Regensburg, Wahrzeichen einer Zeitenwende, Verlagshaus Kroll, 1997

Der Eintrag über diese Sonnenuhr ist aus dem Katalog "Sonnenuhren Deutschland und Schweiz" der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie von 1994

DGC 9829 | 93047 | Regensburg | Von-der-Tann-Str. 13 | N 49:00:58.2 E 12:06:14.2 |

Quelle und ©: Michael Kroll, Die Domuhren zu Regensburg, Wahrzeichen einer Zeitenwende, Verlagshaus Kroll, 1997

Am 18. Juni 2015 schrieb mir Klaus Wörle etwas verwundert, warum ich denn die Sonnenuhr von Blasius Gerg in Regensburg nicht in meinen Regensburg - Link eingetragen habe und verwies auf meinen drittletzten Eintrag über Regensburger Sonnenuhren ganz am Ende des Links.

Er konnte ja nicht wissen, daß ich diese kleine Sonnenuhren-Liste erst tags zuvor im Internet gefunden und eingetragen hatte!

DGC 9335 | 93053 | Regensburg | Franz-Josef-Strauß-Allee 11 (Klinikum der Universität Regensburg) | N 48:59:11.2 E 12:05:16.3 |

Quelle: © http://www.sonnenuhren-suche.de/datenbank/

Foto-Quelle: © http://www.markt-glonn.de/index.php/geschichte/bekannte-glonner/blasius-gerg

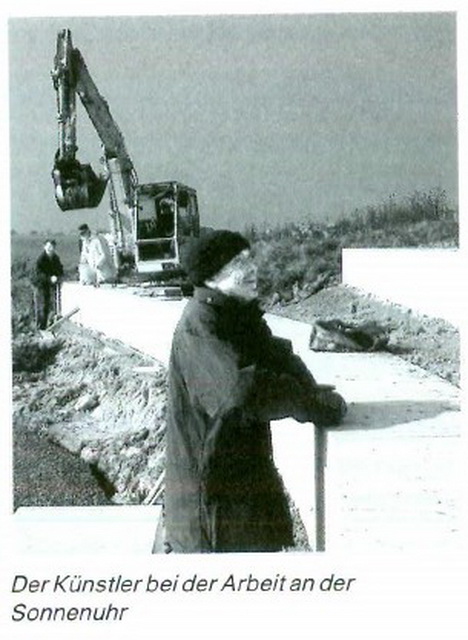

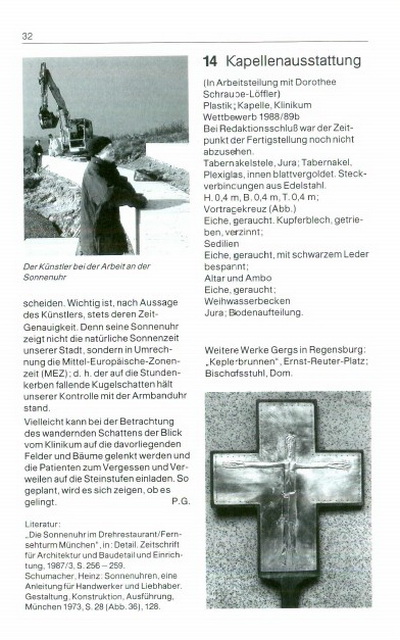

Die Sonnenuhr von Blasius Gerg aus den Jahren 1988/89 in Regensburg

Quelle: © Aus einer mir von Herrn Klaus Wörle zugeleiteten PDF-Datei

Und nun ein dreimaliger Blick von oben aus unterschiedlicher Höhe mit Google Maps!

Ich bin immer so dankbar, daß es diese Aufnahmen für absolut friedliche Zwecke gibt!

© Google Maps

Foto © Elisabeth Otto

© Google Maps

Foto © Elisabeth Otto

© Google Maps

Hier kann man den senkrechten Schattenstab recht deutlich erkennen!

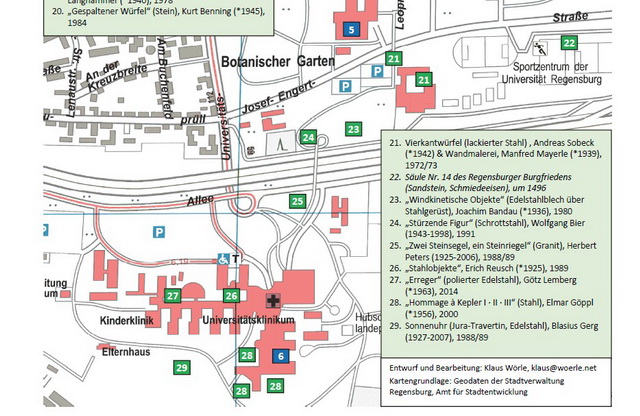

Und nun dazu noch ein wunderbarer Plan, den Herr Wörle erstellt hat und mir unter der PDF-Bezeichnung "Campuskunst" freundlicherweise zugeschickt hat!

Ein ganz großes Dankeschön dafür!

Ausschnitt aus dem Plan:

Die Nummer 29: Jura-Travertin, Edelstahl. Blasius Gerg (1927-2007),1988/89

Quelle: © Klaus Wörle

Und hier aus der PDF-Datei "Gerg1 - Rund um die Kugel" von © Klaus Wörle

Ein ganz großer Dank an Klaus Wörle für diese

ganz außerordentliche Unterstützung zu der

schönen großen Sonnenuhr von Blasius Gerg in

Regensburg von 1988/89!

Schauen Sie sich bitte auch meinen sehr schönen Link

über die Sonnenuhren des Blasius Gerg an!

Am 9. Juli 2015 schenkte mir Herr Klaus Wörle die folgenden vier Fotos, die ich mit Freude und mit herzlichem Dank hier einsetze:

![]()

Hilfe für die Sonnenuhr

von Blasius Gerg

aus dem Jahr 1988 - 1989 !

Ich war am 2. Oktober 2015 endlich selbst vor Ort, um mir diese Sonnenuhr anzuschauen!

Sie ist wunderschön in die Landschaft hineinkomponiert!

Es ist ein wahrhaft großes und großartiges und ein mannigfaltiges Sonnenuhrenwerk von Blasius Gerg!

Sonnenuhren, die im Freien stehen, bedürfen

der regelmäßigen Pflege!

Wind und Wetter setzen jeder Sonnenuhr zu - ganz egal, ob sie vertikal an einer Wand hängt, wie z. B. am Regensburger Dom - oder wie hier horizontal gebaut ist!

Diese Sonnenuhr in unmittelbarer Nähe zum Regensburger Klinikum hat teilweise erhebliche Schäden! Das Mauerwerk beginnt zu zerbröseln!

Es wäre schön, wenn sich die jetzigen Besitzer dieser Sonnenuhr zu einer Sanierung im Jahr 2016 entschließen würden! Jedes weitere Zuwarten vergrößert die Schäden und verteuert die allfällige Restaurierung!

O wäre doch der Himmel so schön blau geblieben an diesem 2. Oktober! Doch es schoben sich leider beharrlich Wolken zusammen!

Hier läuft ein Jogger gerade durch die Zeitanzeige des Schattenstabs - doch er beachtet das nicht!

O weh! Es half kein Bitten und kein Flehen!

Hier sind unschwer Schäden an den Datumslinien - Mauern zu erkennen.

Oben links ist eine ausgebrochene Stelle zu sehen.

Auch hier sind deutlich Schäden an den Datumsmauern sichtbar.

Schließlich erbarmte sich die Sonne doch noch und ließ ein paar Schatten-Fotos zu!

Die Hinweistafel auf die Sonnenuhr von Blasius Gerg

Dieses Bild ist irgendwie bezeichnend: Die Sonnenuhr läßt sich gut als Jogging-Bahn nutzen!

Dabei hätte sie weit mehr Möglichkeiten! Hier ließen sich schöne Musikveranstaltungen unterschiedlichster Art durchführen, Lesungen, Vorträge...

Eines habe ich gelernt: Viele Studenten der nahen Uni und selbst Angestellte des unmittelbar danebenliegenden Klinikums konnten mir nicht sagen, wo die Bodensonnenuhr von Blasius Gerg sei! Erst meine Bitte, meinen Weblink über die Sonnenuhren in Regensburg doch bitteschön in ihren Dienstcomputer einzugeben, brachte den Erfolg! Man zeigte mir sehr freundlich, bei welchem Ausgang ich aus dem riesigen Gebäude rausgehen müßte! Und da lag sie vor mir und ich war froh, sie am Ende doch noch gefuden zu haben.

Ich will hier gern den vorzüglichen Text nochmal einfügen, den ich schon weiter oben einmal nutzen durfte:

Ja und zum Abschluß noch einmal meine große Bitte, man möge sich doch zu einer sorgfältigen Restaurierung der aufgetretenen Schäden im Jahr 2016 entschließen!

Reinhold R. Kriegler

Älteste bekannte fotografische Gesamtansicht Regensburgs (Baubeginn der Turmhelme des Doms) um 1866

Photoatelier Johann Laifle (Aufdruck verso)

„Regensburg um 1900“ von Unbekannt - Original image: Photochrom print

Sonnenuhren von Rudolf Koller, Bildhauer in Regensburg

http://www.kolaczek-modellbau.de/sonn.html

Rudolf Koller

Lieblstraße 13a

93047 Regensburg